どうも。どっことです。今回はFrameLayoutについて解説します。

FrameLayout

FrameLayoutはAndroidViewで使われるViewGroupの一つです。利用頻度はあまり多くありませんが、一時期まではかなり重要な使い道がありました。今回はそんなFrameLayoutの使い方について解説します。

押さえておくポイント

FrameLayoutを使うにあたって押さえておくべきポイントを解説します。

layout_gravity- 使いどころ

layout_gravity

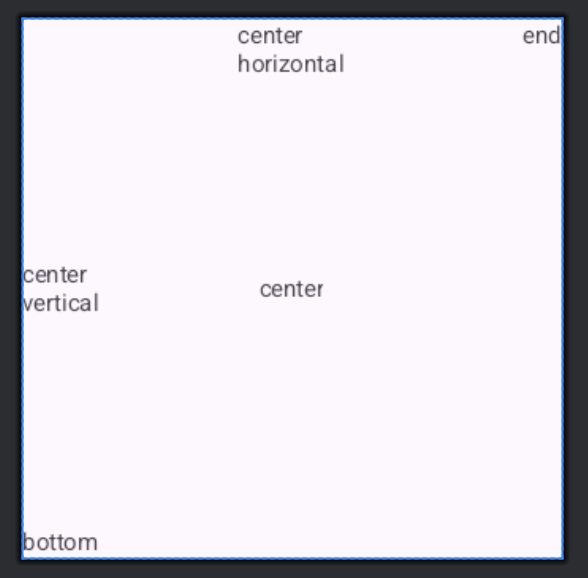

layout_gravityはViewをどこに配置するかを設定するものです。LinearLayoutにもこの設定項目はありますが、LinearLayoutがorientationの設定値にも影響する一方、FrameLayoutではこれ一つで配置が完結します。

layout_gravityには以下を設定することができます。|(パイプ)で繋げることで複数設定することも可能です。

top- FrameLayoutに対して上寄せにViewを配置します。

bottom- FrameLayoutに対して下寄せにViewを配置します。

start- FrameLayoutに対して左寄せにViewを配置します。

end- FrameLayoutに対して右寄せにViewを配置します。

center_vertical- FrameLayoutの上下中央にViewを配置します。

center_horizontal- FrameLayoutの左右中央にViewを配置します。

center- FrameLayoutの中央にViewを配置します。

実装サンプルを載せます。topとstartはViewが移動しないので省略します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent">

<TextView

android:text="center"

android:textSize="8dp"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_gravity="center"/>

<TextView

android:text="center\nvertical"

android:textSize="8dp"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_gravity="center_vertical"/>

<TextView

android:text="center\nhorizontal"

android:textSize="8dp"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_gravity="center_horizontal"/>

<TextView

android:text="end"

android:textSize="8dp"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_gravity="end"/>

<TextView

android:text="bottom"

android:textSize="8dp"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_gravity="bottom"/>

</FrameLayout>このレイアウトのプレビューが以下になります。

使いどころ

前述した通り、FrameLayoutは使いどころが少ないViewGroupです。ただ古いアプリの場合、特にAndroidのバージョンが4.4まではLinearLayoutやRelativeLayoutにforegroundの設定がサポートされていませんでした。その時に唯一foregroundがサポートされていたViewGroupがFrameLayoutでした。Viewをタップした時にオーバーレイする形でViewの色を変えたい時はこのforegroundが唯一の解決方法ですので、そのような表示をするためにFrameLayoutが利用されていたというわけです。

まとめ

今回はFrameLayoutの使い方について解説しました。「いまさら聞けないFrameLayout」と名打ちましたが、押さえておくべきポイントは他のViewGroupより少ないので、いざ使うことになったとしても困ることは多くないでしょう。